老舍:致力于东方与西方的“相遇”

发布时间:2024-08-16 09:24:23 | 来源:光明日报 | 作者:凤媛 | 责任编辑:孙灵萱【追光文学巨匠·纪念老舍诞辰125周年】

作者:凤媛(华东师范大学中文系教授、中国老舍研究会副会长)

今年是老舍先生诞辰125周年,文学界举行了不少纪念活动。每每置身其中,我都在想,老舍离开我们快六十年了,他的作品为何还能被不同地域、不同领域的人们,以各种各样的方式追忆和复现?为什么老舍的人与文在历经岁月风尘后的今天仍旧可以熠熠生辉?当我们在纪念这位文学巨匠时,我们到底在纪念他的什么?

老舍(1899—1966)资料图片

1.倾情“小人物”,践行“灵的文学”

老舍一直秉持写“小人物”、为“小人物”发声的创作品格。这些小人物不仅指他们是身处底层、物质上困窘的贫民,还包括那些在社会中籍籍无名、微不足道甚至是生活的失意者和失败者。1899年,老舍出生在北京西城的一个贫苦的旗人家庭,“我昔生忧患,愁长记忆新。”这时正值清政权走向穷途末路,显赫一时的八旗阶层也日渐衰微。相较于同时代作家,老舍的世纪末情绪因为他的末世旗人身份更多了几分哀伤与悲情,这也给老舍提供了一条和那些小人物相融无间的情感通道。

他的《离婚》《骆驼祥子》《牛天赐传》《我这一辈子》《月牙儿》等作品,将笔触瞄准城市中的普通市民,写他们的艰难生计和辛苦境遇,写他们被生活逼迫到走投无路,却对“为何如此”和“应该怎样”始终懵懂和茫然。写于抗战时期的《四世同堂》,塑造了沦陷区底层社会的人物群像。小羊圈胡同中,既有从与世无争的“顺民”最终走向“硬正”和反抗的老一代中国人祁老太爷、钱默吟;也有心怀正义,却又在“救国”还是“保家”、“尽忠”还是“尽孝”之间徘徊,以祁瑞宣为代表的年轻一代。老舍很少对这些小人物进行一种善恶忠奸、非此即彼的符号化和标签化处理,而是通过时势造就、文化因缘和个人境遇等因素,解释他们处境的来龙去脉、是非曲直。这种洞明世事的犀利眼光,成就了老舍笔下一系列经典的人物形象,也为我们思考当下的创作应该如何关切书写对象提供了启示。

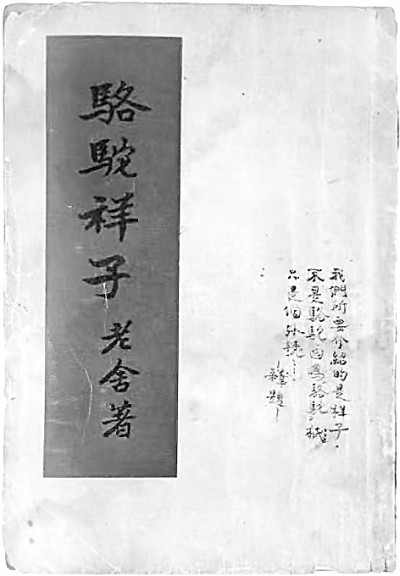

1939年《骆驼祥子》再版资料图片

与写小人物密切相关的是老舍对于“灵的文学”的追求,也就是在创作中着意对人心和人性之复杂幽微的开掘。“灵的文学”是老舍在1941年一次演讲中的一个提法,他认为但丁的《神曲》是“替西洋文艺开辟一块灵的文学的新园地”,而在当时的中国“确实找不出一部有‘灵魂’的伟大杰作”。因为他们的创作都太过瞩目于现世和肉身,所以他呼吁要推动“中国灵的文学,灵的生活”。这种“灵的文学”的追求并非一时兴起,在他的创作逐渐走向成熟的20世纪30年代,这种趋向就已经体现得十分明显。

以《骆驼祥子》为例。在这部小说的阅读史中,祥子“三起三落”的命运悲剧,极易只被解读为黑暗社会对底层生命的无情倾轧。兵匪、侦探等利爪在相当程度上确实造成了祥子几次丢车的命运跌转。但细读文本会发现,老舍创造祥子的形象不只是简单地批判黑暗社会。小说没有明确标识故事发生的时间,老舍对小说的时代背景明显进行了一种模糊化的处理。在谈及这部作品时,他说:“我所要观察的不仅是车夫的一点点的浮现在衣冠上的、表现在言语与姿态上的那些小事情了,而是要由车夫的内心状态观察到地狱究竟是什么样子。”也就是说,老舍希望写的是祥子的内心世界及其背后的心理动因。由于对车夫内心状态的关注,老舍将祥子塑造成了一个木讷寡言,却有着极为丰富内心戏的人。祥子每次命运转折的关口,都有他在实现志愿、欲望和自我道德要求之间,成为“超人车夫”和行尸走肉之间的反复辩驳与较量,并最终导致了他的行善或行恶。这部小说写出了小人物的一段灵魂堕落史,表面波澜不惊,内里却惊心动魄。在祥子自苦式的个人奋斗之路中,不断要求上进和受到挫折后的自我怀疑,备受压制的欲望和被点燃之后无法控制的泛滥,在欲望中的沉沦和在道德反省中的挣扎,都是具有普泛意义的人性追索。2024年年初,国家话剧院导演方旭将《骆驼祥子》搬上话剧舞台,吸引了大量不同年龄、职业和身份的观剧人群。我想,他们应该是在祥子痛苦纠结的灵魂之旅中也瞥见了自己人生成长中的某些瞬间。

1946年《四世同堂》初版本资料图片

2.文化批判的眼光不仅是极具穿透力的X光射线,更像是一座灯塔

老舍创作中还有一个很鲜明的特色,那就是立足于人的合理生存的文化批判意识。

1924年,他到英国伦敦大学东方学院担任中文讲师。英伦五年的经历,让他深切体察了这里的国情与民情。他借小说《二马》,“比较英国人和中国人的不同处”,同时“更注意他们所代表的民族性”。小说中的老马父子远渡重洋到英国继承老马哥哥的古玩铺子,他们不仅感受到英国人作为现代社会国民的不少优秀素质,更体会到普通英国人对中国人种种妖魔化的误读。老马身上未老先衰、不思进取、庸俗无聊的精神状态固然值得批判,但小说又通过英国房东温都太太的视角,写出了老马讲礼数、重人情的性格特点。故事发生在20世纪20年代的英国,正处于一战后的修复期,这个国家的物质基础已经千疮百孔,英国人之前趋于统一的价值和信仰系统同样经受了巨大摧毁而渐近溃散。同时工业革命所产生的一系列现代性后果又逐渐显现,人们被金钱规则和工具理性异化得如同电影《摩登时代》里的人物,加之民族偏狭主义的有色眼镜,种种因素让小说中大部分英国人既显得傲慢狭隘,又空洞无知,处在一种被审视的位置。

老舍借助中英两国人物之间的互视,实现了一种双向的文化批判,既看到中国和英国国民性中各自的短板,也能在互相审视中看到彼此的优长。老舍始终没有忘记文化批判的思路,他感到越是在战时的特殊境遇下,传统文化的弊端和优点也会凸显得越加突出。他说:“战争给文化照了‘爱克斯光’。”又说:“一个文化的生存,必赖它有自我的批判,时时矫正自己,充实自己;以老牌号自夸自傲,固执的拒绝更进一步,是自取灭亡。”

老舍生前居住的小院。资料图片

最终在美国完成终稿的《四世同堂》,近年来被挖掘并回译出失而复得的最后十余节。这些内容表面上看是钱默吟的“悔过书”,但实际是老舍在后抗战时期对战争和文明、文化的集中反思。他想追问的是:人在什么样的文化中才能够更加合理地生存?这种文化批判的眼光,不仅是极具穿透力的X光射线,更像是一座灯塔,观照出幽深驳杂的世界文化图景和深邃的人道主义精神。

3.“我们自己也是世界人,我们也是世界的一环”

老舍是一个地方色彩很强的作家,是京味儿文学的杰出代表。北京之于老舍,既是生于斯长于斯的故乡,也是他文学创作依赖的灵感沃土,但这并不意味着老舍只是“北京的老舍”和“中国的老舍”,老舍更是“世界的老舍”。他在二十几岁时走出国门,此后在欧洲国家教学、游历达五年之久,又转道南洋,在那里生活了大半年的时间。1946年,应美国国务院邀请,老舍和曹禺等人赴美国访学,至1950年年初回到北京。这几段异域经验对于老舍而言意义重大。

在英伦期间,他涉猎了大量欧美古典文学和现代文学的经典作品,从古希腊的史诗到但丁的《神曲》,从狄更斯到现代派先锋康拉德。30年代老舍在山东齐鲁大学任教期间,开设了“文学概论”“欧洲文艺思潮”等课程,并撰写了《文学概论讲义》的课程讲稿,可以明显看到老舍是基于比较文学视野,对中国传统文学和欧美文学资源进行比照、碰撞和整合,进而希望为创作实践提供理论参照。

1963年,老舍(后排左三)看《茶馆》排练后与主创人员交谈。资料图片

由此可见,老舍的知识体系较为完备,既有根底深厚的国学基础,又有放眼看世界所获取的西方文学知识和素养。他在不断认识资本主义社会文化复杂性的同时,更迫切意识到“我们自己也是世界人,我们也是世界的一环,我们必须要使美国朋友们能够真正了解我们的老百姓,了解我们的文化”。除了完成《四世同堂》第三部《饥荒》外,他还和翻译家浦爱德合作,将《四世同堂》译成英文,目的就是让美国人民能够了解到当时的中国人不再是唐诗宋词里的传奇,或是烟枪小脚式的“东方奇观”,而是为了民族国家的尊严,牺牲自我、保全国家的抗争者,也是可以杀身成仁、浴血奋战的平民英雄。

相比较其他现代作家,老舍作品的海外传播和接受程度非常之高,是作品被译介最多的中国现代作家之一。20世纪30年代末,《骆驼祥子》就被日本和美国学者关注,并随即被翻译为日语、英语、瑞典语、法语、捷克语、波兰语、俄语等。据不完全统计,迄今为止《骆驼祥子》已经被翻译成二十余种语言。20世纪80年代,话剧《茶馆》赴欧洲、日本、加拿大等地巡演,掀起了世界范围的“《茶馆》热”,成为向世界讲述中国故事的重要代表。由老舍作品的翻译也衍生出近一个世纪的海外老舍研究热。

巴黎第七大学东方语言文学系教授保尔·巴迪是法国当代老舍作品的重要翻译者和研究者。他的博士论文就是以“小说家老舍”作为研究对象,认为老舍的作品表现出深刻而宽厚的人道主义精神,以及不为外在的理论框架所约束的独立思考能力,在艺术上老舍还表现出以大量细节复现连续性的时代和社会生活场景的特点。巴迪教授的译文和研究,引起了法国当代作家、诺贝尔文学奖获得者勒克莱齐奥的兴趣。勒克莱齐奥认为,老舍是时代的表现者,他对当时北京城充满矛盾和传奇的呈现,让人感受到狄更斯或陀思妥耶夫斯基的神韵,在他身上最有力也最真诚地表达了“东方和西方相遇的必要性”。

值得注意的是,勒克莱齐奥称老舍为“老师”,因为老舍对老北京富有质感、充满细节的回忆,对经历了巨大时代变动的北京城和北京人始终投射的温蔼、悲悯的目光,是最让他动心的地方。透过勒克莱齐奥最擅长的家族叙事,我们同样可以看到他将人物置身于时代变革的浪潮之中。这些人物并不局限在某个特定国家或民族,而是往往横跨欧洲、非洲、美洲大陆,由一个家族叙事延展出一幅广阔辽远的世界图景。小说《变革》中的马罗家族经历了近两个世纪的革命与战乱,由几代马罗家族人的眼睛,勾勒出跨越时空的时代动荡与激变,也融通了整个人类社会对战争与殖民、暴乱与离散等相近的情感态度。透过勒克莱齐奥对个体生命在时代裹挟下的现实境遇和精神困境的关切,我们似乎能够照见他所钟爱的作家老舍的面影。

其实真正的经典作品是不需要被纪念的,譬如莎士比亚的哈姆雷特、塞万提斯的堂吉诃德、歌德的浮士德、海明威的桑地亚哥、卡夫卡的格里高尔、鲁迅的阿Q、丁玲的莎菲、沈从文的翠翠等,可以跨越时空、国别、民族的界限,融入每个时代不分畛域的人们的情感结构之中,毫无阻碍地成为当下我们施以价值寄托、精神诉求和理想追慕的对象。老舍书写小人物精神困境的创作品格、立足于人道主义和人类情怀的文化批判意识,以及融通东西方文明、向世界讲好中国故事的气度,都足以作如是观。